出仲間こども園

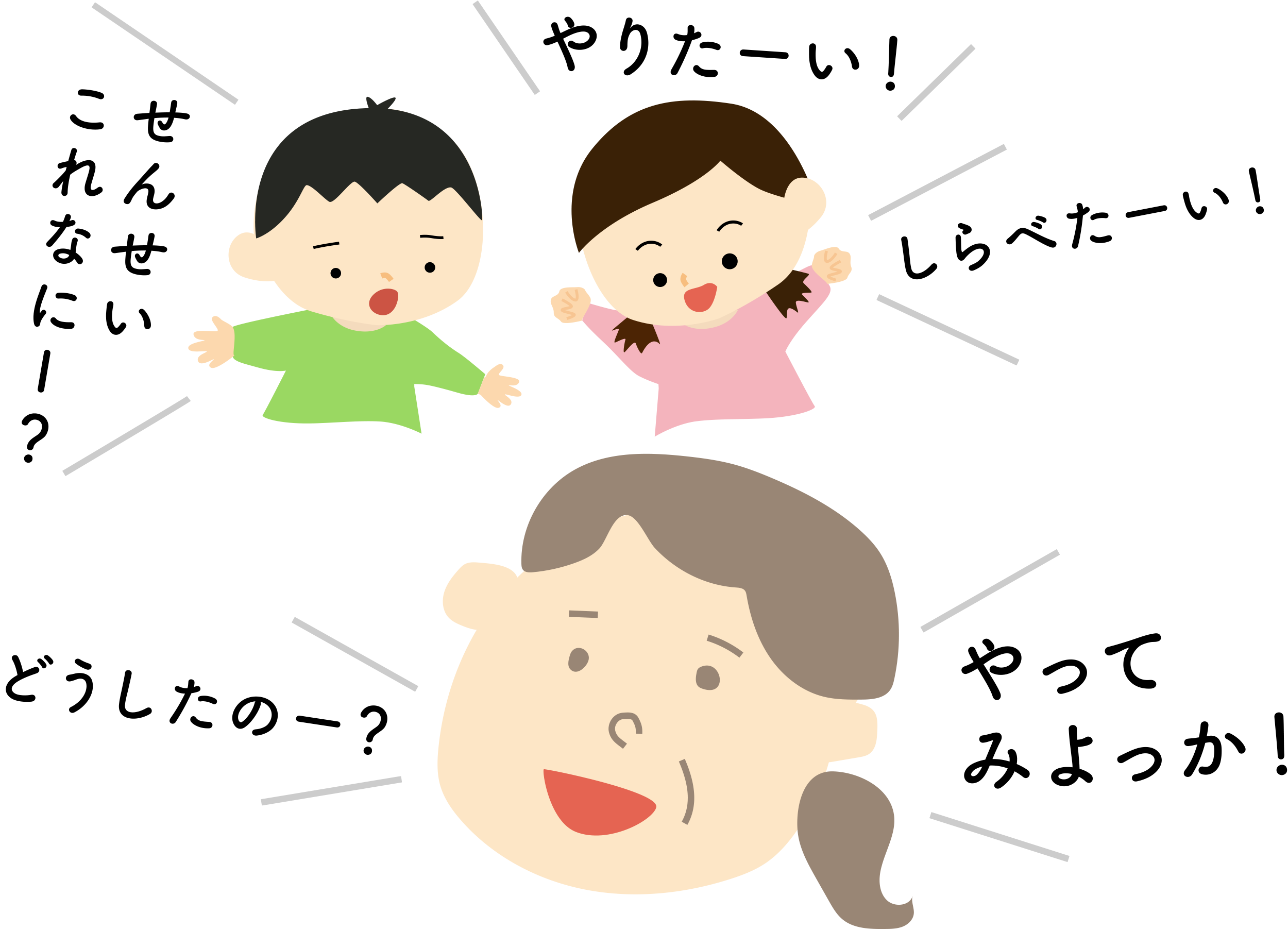

当園の保育の根幹にあるのは「向かい合い保育」。

こども一人一人の考えや状況、思いにしっかりと保育士が応える保育のやり方です。こどもをただ「見ている」だけでなく、こどもの成長を見て、こども主体で自発的に行動できるよう「引き出す」「心を動かす」ことが保育士の役割。こどもたちが「やりたい」と感じることを保育士が全面的にサポートし、その楽しみを広げていきます。

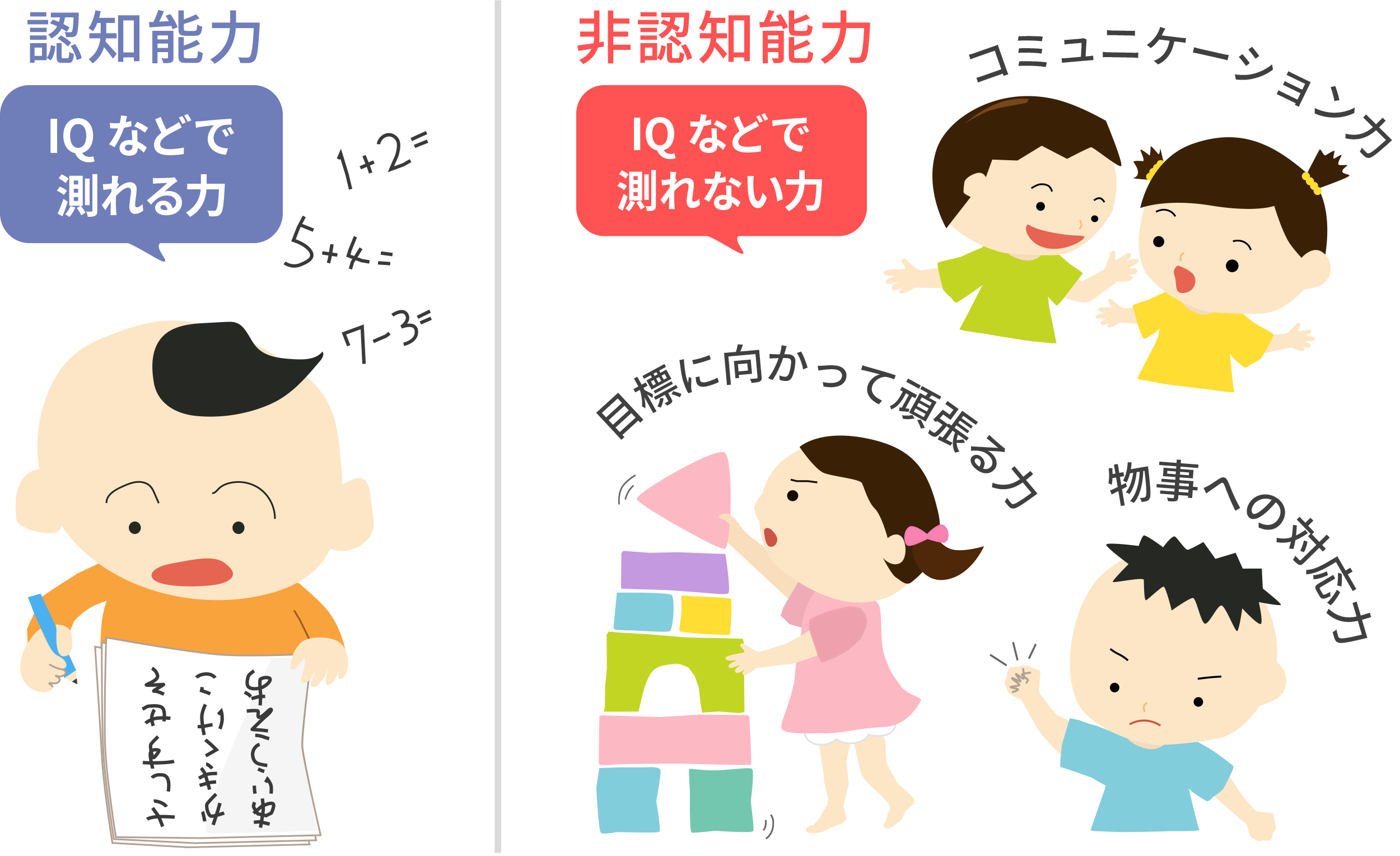

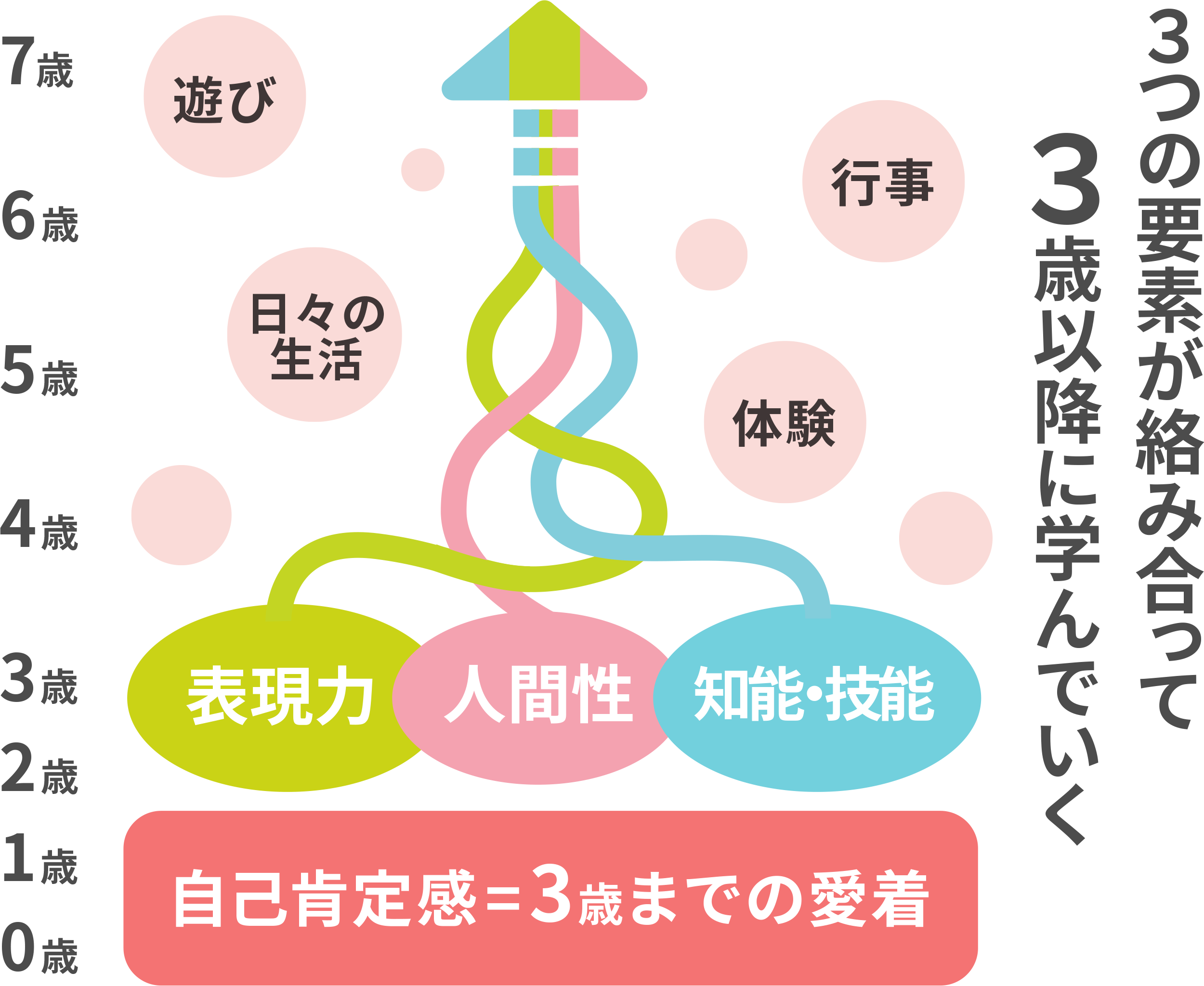

保育において「認知能力・非認知能力」という言葉が聞かれるようになりました。認知能力とは、読み書き計算といったいわゆる「頭の良さ」。「IQ」といった言葉でも示されます。

それに対して「非認知能力」とは、IQに含まれない能力。例えば「自分を大切にする力や、自分を高める力、コミュニケーション力などが含まれます。認知能力と非認知能力は、一方だけではなく、お互いに絡み合うように一体となって伸びゆくことが理想とされています。

当園では、3歳までに学びの土台となる「自己肯定感」を育むとともに、3歳以降は、認知能力である知識・技能はもちろん、非認知能力である表現力・人間性も身につけられる環境を整えていきたいと考えています。

「◯月◯日の発表会に向けて、先生が決めた劇やダンスに全員で取り組む」といった方法が保育園や幼稚園では一般的かもしれません。しかし当園では大掛かりな発表会、運動会などの「行事」は行わないことにしました。それは、こどもがやりたい内容を自ら探し、行動することを優先したいからです。

つまり、当園の発表会や運動会の内容は未定です。どんな内容になるかはこどもたち次第。保護者の皆様には、こどもの力を信じて楽しみに待っていていただければと思います。

こどもたちの「興味」や

「やりたい」を引き出します。

目的達成に向け、こどもたちの

行動を導きながら見守ります。

こどもたちのタイミングに合わせて

発表会などで披露します。

当園では、

この過程を大切にしています。

こどもたち自身の力で考えながら目的に向けて行動し、達成する経験を積み重ねていくことで、揺るがない自信を身につけることができ、この経験は必ずこどもたちの未来につながっていくと考えます。

当園では慣らし保育を「出会い保育」としています。これは、こどもが慣れることではなく、保育士・保護者・こどもの3者が「出会う」ことが目的だと考えているから。数日間かけて、保護者とこどもが一緒に園に通い、ふだんの生活を教えてもらいます。そこからそれぞれのこどもの特性や性格、習慣を保育者が把握し、今後の保育に役立てていきます。

当園の未満児クラスでは育児担当制を取り入れています。「担当外のこどもは見ないのかな?」と思われがちですが、それは誤解です。多くの機会で接する保育士がいることで、こどもに「愛着」を育てることが目的です。愛着を得られれば、そのこどもの自己肯定感にもつながりますし、愛着を持つ保育士がそばにいることで新たな挑戦にも安心して取り組むようになります。

保育参観も、当園では「保育参加」と呼んでいます。一斉に参観するのが一般的ですが、当園では各クラス1日2組を上限とし、終日参加してもらう形です。園でのふだんの生活を見てもらうことで、保育士と保護者の相互理解が得られます。

各クラスで、毎月同じ絵本を1人1冊ずつ購入。園では、こどもの絵本を借りて保育士が毎日読んでいます。こどもは「今日は僕の本を読んでくれた」とワクワクして絵本が大好きに。これを毎日繰り返すことで暗記し、家庭でもこどもが家族に「読み聞かせ」。家族にほめられることで自己肯定感の向上を図っています。

アレルギー対応はもちろん、離乳食は午前午後の2回提供するなど、こどもの発達や状況に応じた食を提供しています。またこどもたちでカレーパーティーなどを企画し、材料や作り方を調べてみんなで買い物に行ったり、園の畑で育てた野菜を収穫し、役割を分担してカレーを作ることもあります。

急なこどもの叫び声などで難聴になる保育士もいるということで、保育室の天井材に吸音板を使用しています。おかげでお友達の泣き声等が反響しにくくなり、静かにお昼寝ができることにもつながりました。

ハイハイなどで床と接する機会の多い未満児のクラスで床暖房を設置。そのほか、目に優しい自然色の照明を使うなど、こどもと職員の環境改善に努めています。