市内の殆どの小学校では先週末に終業式を迎え、今週から夏休みが始まりました。小学生がいるご家庭のお子様は、一緒に休みを取られる場合もあるかと思いますが、今までと違う生活で、ついつい生活リズムが崩れがちになることも多いかと思います。

先日、熊本市こどもの食育推進ネットワークの方から「はやね・はやおき・あさごはんカード」が配布されました。夏休みを迎えて、乱れがちな生活リズムをチェックするために活用できるのではと思います。

※詳しくは下記リンクをチェック!

「はやね・はやおき・あさごはん」カードができました!! / 熊本市ホームページ (city.kumamoto.jp)

「早寝早起き朝ごはん」というフレーズを皆さんも耳にされたことがあると思いますが、文部科学省は子ども達の生活リズム向上を図るため、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会と連携して、国民運動を推進しています。

文部科学省は、早くから生活習慣の乱れが子ども達に及ぼす影響に着目していました。公立の小・中・高校生に対して実施した「睡眠を中心とした生活習慣と子供の自立等との関係性に関する調査」によると、情報機器(テレビ、ゲーム、携帯・スマホ、パソコン等)に接触する時間が長くなるほど就寝時刻が遅くなる傾向が高く、そうした子どもほど、学校でも落ち着かず、何でもないことにイライラする傾向が高いという結果が得られたそうです。

生活習慣と不適応行動、とりわけ睡眠とそれとの関係について熊本大学名誉教授であり、日本眠育推進協議会理事長の小児科医・三池輝久先生は「睡眠不足が続くと、体内時計が乱れ自律神経や脳機能の低下、無気力などが生じる。」その結果、本来の力を発揮できず、自信喪失や人間関係の悪化など、睡眠不足が学校における不適応行動や不登校に陥る原因を招くと警鐘を鳴らされています。

また、「睡眠時間やリズムの改善は、子どもが成長するほど難しくなるため、生活環境が変わる小学校入学前の段階で、体内時計を整えることが重要である。」とも述べられています。

大昔の人間は、夜明けとともに目を覚まし、日が沈んだら寝るというのが自然な生活リズムでした。しかし文明の進化とともに次第に夜型生活になり、そのサイクルは半世紀前より2時間以上夜型にズレているとも言われています。

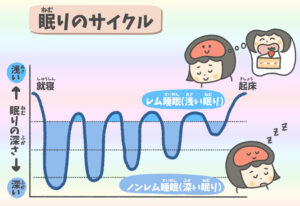

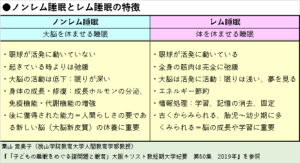

睡眠リズムと睡眠時間の確保が何故必要かというと、「睡眠」そのものが大脳や体の休息や成長に大きく関わっているからです。聞かれたこともあると思いますが睡眠のサイクルには深い眠りの「ノンレム睡眠」と浅い眠りの「レム睡眠」があり、これが睡眠中交互に繰り返されます。

これらの睡眠サイクルにはそれぞれに役割があり、大まかに言ってノンレム睡眠は「大脳を休ませる睡眠」でレム睡眠は「体を休ませる睡眠」だと言われています。特にレム睡眠は、学習や記憶の再整理や定着など、脳の成長や学習にも大きく影響を与えているそうです。

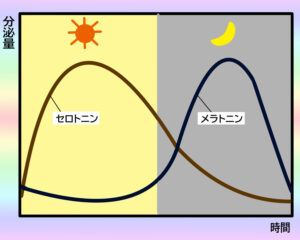

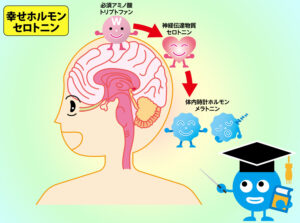

またこうした睡眠のサイクルを支えるために重要な物質が「メラトニン」と「セロトニン」というホルモンです。メラトニンは大脳の松果体で作られるホルモンで「睡眠ホルモン」とも呼ばれ夜間に多く分泌されます。朝、太陽の光を浴びると体内時計がリセットされ、その後14~16時間後に再び分泌され眠りに誘うと言われています。

これに対してセロトニンはメラトニンを作り出す物質でもありますが、日中太陽の光を浴びることにより活発に作り出されます。またセロトニンは「幸せホルモン」とも言われ、脳と体を覚醒させ、同時にイライラを抑え機嫌の良い状態に整える働きがあります。そしてこのセロトニンはトリプトファンというアミノ酸から生成されますので、朝しっかりと食事を摂ることが大切だと言われています。

長々と説明しましたが、お伝えしたいことは「早寝早起き朝ごはん」が何故大切なのかということでした。

先にご紹介した三池先生たちがまとめられた『「みんいく」ハンドブック(小学校1・2・3年生)』によると、小学校入学時には「9時に寝ること」「10時間睡眠」を目標に設定することが勧められています。

生活習慣はダイエットと同じで、継続しなければ効果はありません。なかなか一律に実行するのは難しいかも知れませんが、とりあえず2~3週間、できるところから生活習慣の見直しをされると良いのではないでしょうか?体内時計がリセットされて、少しでも効果が見えると、子ども達の生活に対する意欲も更に高まっていくかも知れません。