昨日の熊本日日新聞に、2024年度全国学力テストの結果が発表され、県内の公立小中学生の平均正答率が小学生の算数と中学生の国語、数学の3教科で全国平均を下回ったという記事が載っていました。そしてこの件に関して熊本県教育委員会は、児童・生徒の主体的な学びに未だに課題があるとの見解を示したそうです。

ここでいう「主体的な学び」とは、児童や生徒が自ら進んで学び、理解を深めるために積極的に関わる学び方を指します。これには、自分の興味や関心に基づいて学びを進めること、質問をしたり、自分で調べたりすること、学んだ知識を実生活に応用することなどが含まれます。

このような学び方は、子どもたちの自立性や創造力を育むとされ、その土台は乳幼児期の主体的な遊びの活動を通して培われるとも言われています。本園では主体的な遊びを通して、将来的な学びの姿勢を幼少期の頃から身につけてほしいとの願いを持って、子どもたちの生活や教育・保育の環境を整える姿勢を大切にしています。

ここで改めて、本園で大切にしている教育・保育の特長について整理したいと思います。

本園ホームページ上でも説明しておりますが、当園では、3歳までに学びの土台となる「自己肯定感」を育むとともに、3歳以降は、認知能力である知識・技能はもちろん、非認知能力である表現力・人間性も身につけられる環境を整えていきたいと考えています。

「非認知能力」…というワードを最近よく耳にするようになりましたが、具体的にどのような能力のことを指すのかピンとこられない方もいると思います。

簡単に言えば、読み・書き・計算力など知能テストで測れるスキルを「認知能力」と言うのに対して、「非認知能力」とはテストでは測れない能力のことで、例えば「やり抜く力や協調性、自制心、創造性」などが含まれ、人格形成や学習に大きく影響するとされています。

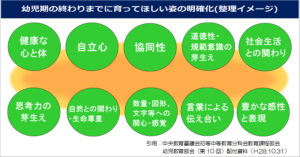

こども園の教育・保育の指針となる「認定こども園教育・保育要領」においては、非認知能力という言葉は直接的には使われていませんが、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿として、下図のような10の資質・能力が示されています。

また、おままごと遊びでは、友達との関わりを通して、コミュニケーション力を身につけることができます。自分の気持ちや考えを伝えたり、相手の気持ちや考えを理解したりすることで、共感や思いやりの感情を育むことができます。

歌・リズム遊びでは、わらべうたなど音楽に合わせて歌ったり、体を動かしたりする中で、自分の気持ちや考えを音楽を通して表現することができます。また音楽は、言葉だけでは伝えられない感情や思いを表すことができ、表現力を伸ばしたり、自己肯定感や自信を高めることにもつながります。

また、歌やリズムに合わせて、友達と一緒にコミュニケーションを取りながら遊ぶことができます。そうした中で協調性を高めたり、共感や思いやりの感情も育むことも期待できます。

【砂あそび・泥んこ遊び】

砂遊びや泥んこ遊びは、子どもにとって身近な自然物と触れ合う貴重な機会です。砂や水に触れる体験を通して感覚が研ぎ澄まされ、五感が発達するため、脳への良い刺激を与えます。

また水や型抜きを利用して砂や泥の形を変えることで、物質の性質を体感することができます。

さらに、道具の貸し借りや作品の共有などによって、コミュニケーション力や協力する力を身につけます。

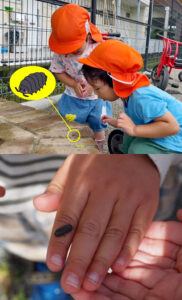

【自然に触れる遊び】

自然の中には、子どもの好奇心を刺激するさまざまな現象や疑問があります。「なぜ葉っぱは色を変えるの?」「なぜダンゴムシは丸くなるの?」など、ささいな疑問を自ら考えるのが自然遊びのメリットです。また、保育者や友達と自然の中で一緒に遊んだり、感想や質問を伝えたりすることで、コミュニケーション力や協力する力が身につきます。

このように子ども達は毎日の生活の中で、保育者やお友だち、外のいろいろな環境に触れながら、いろいろな体験を重ね、成長しています。

ということで、今回は小学校就学に向けて培っておきたい「非認知能力」ということに視点を当ててお話ししてきました。