前回に引き続き、当園における子どもたちの「遊び」についての考え方を説明したいと思います。

【幼児の遊びが心身の発達に与える影響】

《心身のスキルを発達させる》

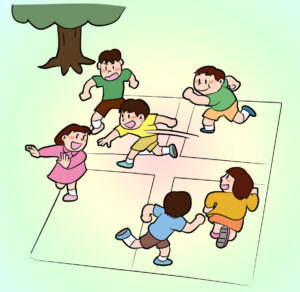

遊ぶことは心身の発達に大きな影響を与えます。例えばそれが鬼ごっこであれば、走ることを通して体力を伸ばし、瞬発力、判断力などを向上させる効果が期待できます。

また、ルールを意識して遊ぶ中で、友だちとのコミュニケーションが増え、社会性を身につける機会が多くなります。

ただ体を使うだけの遊びのように見えても、幼児の脳はさまざまなことを吸収し、いろんなスキルを身につけます。

ところで…最近ちょっとしたことでケガをする子が多くなったような印象を受けます。

遊具で体を支えられずに落下…

転んだときに手がつけず顔面を強打…

周囲の状況をよく把握できずに思わず接触事故…等など

これは日常の中で、体を動かして遊ぶ機会が少なくなり、体を防御するスキルが十分に身についていないからではと感じます。ただ、場合によっては命にも関わることなので、小さいうちから体を動かして遊ぶ体験を重ねて、身につけて欲しいスキルだと思います。

《創造力を育む》

小さな子どもは大人の価値観や既成概念に縛られない、豊かな発想をすることがありますが、これは子どもの脳が柔軟で創造性に溢れているからです。

このような発想力や創造力は、幼少期の頃からさまざまな遊びをして、さまざまなものに触れて、さまざまな考え方をする中で培われていくものではないかと思います。

そして、こうした独創性、創造性、柔軟性は、大きくなってから身につけようと思っても難しく、とにかく幼少期のこの時期に自由に遊ばせ、いろいろな体験を重ねることが重要だと考えています。

《自発性や意欲を育む》

今まで書いてきた発想力や創造力は子ども自身の「考える力」に裏打ちされたものだと感じます。そして、その考える力を支えているものは物事に対する興味・関心や好奇心に他ならないとも思います。

遊びはさせられるものではなく、子どもが自分から興味・関心を持って取り組むものです。生活の中で興味を持った物に意識を集中し、その物や行為に没頭することで、子どもの自発性や意欲的な心が大きく成長すると思います。

前回も触れましたが、子どもたちが自由に思いっきり遊べる時期はこの時期しかないので、それを補完できる環境を、本園では積極的に保障していきたいと考えています。