今日も相変わらず寒い1日でしたが…

「さあっ! いってみようかぁ~っ👦」

ちゅうりっぷ組の子ども達は、元気よく戸外遊びを楽しみました😄✨

「さて、何して遊ぼうか?」

トンネルの中で作戦会議中!

こちらは、地面にお絵描きをしながら思案中みたい👧

プランターのお花に興味津々です🎶

「待て待て~っ!👧💦」

寒いので、お友達と追いかけっこをする子や…

「それっ キ~ック!⚽」

ボールを蹴ってヒートアップする子もいましたよ🔥

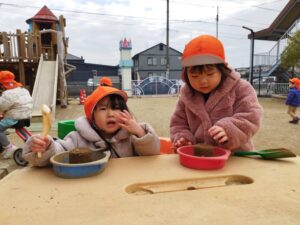

スコップで砂を集めては…

「いらっしゃいませーっ!」

と いつものようにお店屋さんごっこに没頭する子など、思い思いに遊んでいる姿が見られました👧🏻✨

ここで話題を変えて、今回は 2歳から3歳への過渡期にある子ども達の遊びの変化について注目してみたいと思います。

ここ最近の子ども達の遊びを見ていると、昨年4月に進級した頃に比べて、大きく変化してきたように見えます。

特に2歳児の遊びや発達の特徴は、これから3歳児以降の集団形成に向けての重要な基礎となると思いますので少し考察してみたいと思います。

これまでの遊びの中で育まれた目と手の協応動作や手指の巧緻性のスキルも相まって、リングつなぎでも かなり高度なつなぎ方ができるようになりました。

”形や色を組み合わせて…”

そしてそのつなぎ方を見ると、子ども達それぞれの「こだわり」を感じます。

「アイクリップで、ものすごく大きいロボットを作ったよ!🤖」

「ホラッ 凄いでしょ! 2階建ての線路だよ!👦」

そのこだわりは 他の遊びでも見られるようになり、レールや電車を配置する姿には、自分なりの考えや意志を表現しようとする「自己主張」の芽生えを感じます。

お友だちが面白そうな遊びをしていると、他の子も集まってきて一緒に遊ぼうとします。

今までは一緒に遊んでいるように見えても、お互いの関わりはあまり感じられない いわゆる「平行遊び」のような状況だったのが…

最近では、「自分の遊び方」を持ち寄って、協力して遊ぶような姿も見られるようになりました。

また、大人を観察し、再現する遊びにも その変化は感じられます。

👧「私は美容師さん! カットするから動かないでね✂️」

👧🏻「カッコよくしてね💖」

こうした関係が成り立つのも、それぞれが「役割」というものを意識しているということの証しのように思えます。👩🏻

もちろん「自我」が芽生える時期でもあるので、まだまだ自分の考えが優先で、時にはトラブル(取り合いや衝突)が発生することもあります。

そんな時は、保育者も遊びを見守りながら、適宜「どうすれば一緒に楽しく遊べるか」を子どもたち自身に考えさせるサポートを行うこともあります。

このように トラブルを学びの機会にしながら、子どもたちが「他者とのつながり」と「自分自身」を意識できるように、そのバランスを温かく見守りながら支援する保育者の姿勢も大切だなと感じます。

2歳から3歳に向かうこの時期に培われるスキルや経験は、より大きなグループでの社会的なつながりや協力的な関係性の形成に大きな影響を与えるのではないかと思います。

そう考えると、「単に子ども達が集っている状況」というだけではなく、個々の子ども達の心情と 他の子ども達との思いとが関わりあう中で「集団」というものは、少しずつ醸成されていくものなのではないかと考えさせられますネ!

これから ひまわり組へと進級していく子ども達には もっともっといろいろな体験をさせてあげたいと思います。👩🏻✨