4月9日は、市内ほとんどの小学校で始業式が実施されております。

出仲間こども園でも、本日「入園・進級お祝いの会」を開催しました。

いよいよ新年度のはじまりです!

他園から入園してきたお友だちと一緒に、先生方からいろいろなお話を聞きました。

「ひまわり組」さん

「ばら組」さん

そして「ゆり組」さんの先生方から自己紹介がありました。

早く出仲間こども園の生活に慣れて、「なかまっこ」になってくださいね!

さて年度初めに当たり、本年の教育・保育の考え方について少しご紹介したいと思います。

先週4月3日(木)の熊本日日新聞に『「科学する心」育んで最優秀』という表題で記事が載っていました。

荒尾市の荒尾第一幼稚園が、ソニー教育財団主催の保育実践論文で「最優秀園」に選ばれたという内容の記事です。この取り組みは、私たち出仲間こども園が大切にしている「子どもたちの内側から湧き出る興味・関心を尊重し、主体的に学ぶ力を育てる」という保育理念と深く通じる内容ですので紹介したいと思います。

今回紹介された取り組みは、園児たちがロボットの登場する絵本をもとに自分たちでストーリーを考え、廃材を活用して みんなで協力しながらロボットを作り上げ、短編動画として作品に仕上げるという内容でした。こうした取り組みは、子どもたちの主体性や創造性、そして他者との関わりを通して深める「学び」が凝縮された素晴らしい実践だと感じました。

認定こども園教育・保育要領では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、好奇心や探究心、協同性、思考力の芽生えなどが示されています。

出仲間こども園では、一つの単元を考えるとき、子ども達の「興味・関心」をベースに構成します。「何をやりたいか?」ということは 子ども達自身で話し合いをし、計画を立てる際には 保育者も見守りながら、適宜導くように心掛けます。

こうして目的を共有できたら、知りたいことを自分で調べたり、興味やスキルに応じて役割を分担しながら作品を作るなど、みんなで協力をしながら計画を進めていきます。

保育者はそのプロセスを丁寧に見つめ、一人ひとりの思いや発想を受けとめながら、時にそっと寄り添い、時に一緒になって関わっていきます。その中で子どもたちは、自分で考える力や仲間と協力する喜び、試行錯誤する楽しさに出会い、「学ぶことはおもしろい」と感じられるようになります。

昨年度は、一学期に「七夕迷路」や「なかまっこ水族館」を年長クラスで企画し、低年齢の子ども達を招待しました。

そして二学期には、そうして培った探求の姿勢を最大限に活かして「わくわく大作戦」という単元に取り組みました。

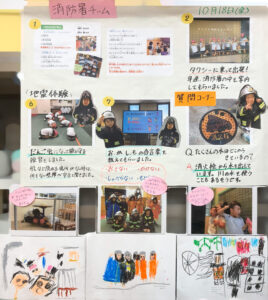

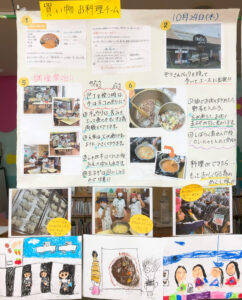

それまでの園生活で興味を持った内容から掘り下げて調べてみたい内容に従って「消防署チーム」「お買い物・お料理チーム」「動物園チーム」の3つのグループに分かれて見学、調べ学習に取り組みました。

見学を終えた後は、実際に見聞きした内容をもとに 各グループでそれぞれの発見やお気に入りの写真を広用紙にまとめ、みんなの前で発表しました!

興味・関心を同じくするグループなので、子どもたち同士でアイディアを出し合ったり話し合ったりする姿も見られ、ちょっとした小学校の「生活科」のような取り組みとなりました。

子どもたちは、遊びの中で社会性を学び、自分の意見を伝え合いながら対話力を育て、問題に直面した時には仲間と協力しながら乗り越えていきます。こうした経験の積み重ねが、真の意味での「生きる力」へとつながっていく考えています。

さて、今年度新しいクラスに進級した出仲間こども園のみんな、どのような活躍を見せてくれるのでしょうか?

今からとても楽しみです!