報道等では、連日アメリカの「トランプ関税」の影響についての話題で持ちきりです。

3年前の「ウクライナ侵攻」に始まり、世界が徐々に「自国第一主義」の閉じた世界になりつつあるようで不安な気持ちになります。

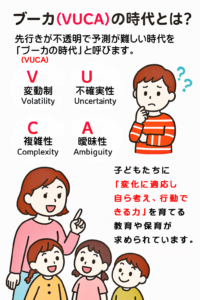

「ブーカの時代」(V.U.C.A.の時代)という言葉を聞かれたことがあるでしょうか?これは現代社会が直面している環境の不確実性や複雑さを表す言葉です。

この言葉はもともと、アメリカの軍事用語として使われていましたが、現在ではビジネス界や教育界でも広く使われています。特に、テクノロジーの急速な発展や国際情勢の変化、パンデミック、気候変動などにより、社会や働き方、教育、子育てなどあらゆる分野がVUCA的な状況にさらされているという認識が広がっています。

このような時代においては、子どもたちに「正解を教える教育」よりも、「変化に適応し、自ら考え、行動できる力」を育てる教育や保育が求められています。

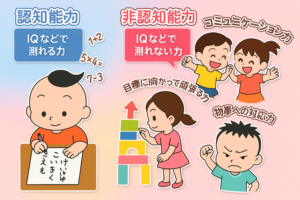

「非認知能力」…というワードを最近よく耳にするようになりましたが、具体的にどのような能力のことを指すのかピンとこられない方もいると思います。

簡単に言えば、読み・書き・計算力など知能テストで測れるスキルを「認知能力」と言うのに対して、「非認知能力」とはテストでは測れない能力のことで、例えば「やり抜く力や協調性、自制心、創造性」などが含まれ、人格形成や学習に大きく影響するとされています。

「ブーカの時代」は、変化が激しく、正解が一つではない時代です。先が読めない社会では、「知っているかどうか」よりも、「知らないことにどう向き合うか」「どう考え、どう動くか」という姿勢の方がより大切になります。

こうした時代に必要な力こそが、まさに非認知能力そのものだと思います。

そして、その非認知能力の土台を育むものが、幼児期における「遊び」だと私たちは考えています。

遊びを通していろんなこと体験し、遊びを通して人と交わり、他者と向き合うことでルールを知り…

やがてそれぞれのスキルを持ち寄って、協力しながら一つのものを作り上げる…

そうした「人間力」の土台を、子ども達には身につけていってほしいと思います。

令和7年度のスタートにあたり、当園の教育・保育の考え方について紹介しました。

これからも「園だより」のブログでは、折に触れて当園の保育の特長や方針などについて紹介していきたいと思います。