前回は、0歳児からの一貫した保育を大切にするために「育児担当制」を導入して、子どもとの愛着関係を築く保育の方針についてお伝えしました。

こうして築き上げた信頼できる大人との関係は、子どもの安心感と自発性を育て、心と生活の「自立」につながると考えています。

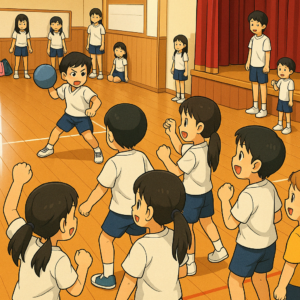

そして以上児になると、低年齢段階での活動を通した粗大運動や遊びの中での微細運動のスキルの向上も相まって、より活動的になり、「自分で〇〇したい」という欲求も強くなります。

ただ「自我」を持った子ども達が集まれば集まるほど、時には他人の考えと相容れない状況も多々出てきてトラブルも発生します。

「ルール」を学ぶ重要な段階に入ったと言えます。

ルールや道徳は大人から一方的に教えられるものではなく、他の子ども達の考えや気持ちに思いを馳せながら、お互いに気づきを得るものだとも思います。

言わば子ども達同士の「向かい合い」の時期ですね!

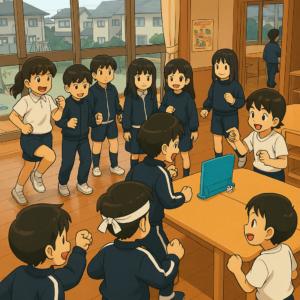

小学校へ向けての大切な学びの機会でもあるので、危険なことや人を傷つけるような言動でない限りは、大人は一歩身を引いて見守ります。

こうしたことは、国が示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」の中にも「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」という項目で、子ども達に育みたい重要な姿に位置づけられています。

自分の考えと相手の考えとに折り合いをつけて協力するためには、時に自分の気持ちをコントロールするスキルも必要です。

つまりこれが自分を律する(自律)力だと思います。

当園が子ども達の主体性を尊重した行事や活動を取り入れているのは、こうした子ども達同士でのコミュニケーションや やり取りの機会をできるだけ多く保障するためです。

大人がお膳立てした行事や活動のように見栄えは良くないかも知れませんが、0才から5歳までに培ったこうした「人間力」を小学校にバトンパスすることが私たちの重要な役割だと思っています。

日々の中で起こる子ども同士のやり取りや小さな衝突も、私たちにとっては大切な学びの機会と捉えています。

子どもたちが「どうしたらいいか」を自分たちで考え、相手と向き合い、折り合いをつけながら成長していけるよう、これからも丁寧に寄り添い、見守っていきたいと思います。

保護者の皆さまには、園でのこうした関わりや日々の子どもたちの姿に、ぜひ引き続き温かいまなざしとご理解をいただけますと幸いです。

これからもご家庭と一緒に、お子さま一人ひとりの「人としての土台づくり」を育んでまいります。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。