本日の熊本日日新聞に「全国学力テスト 中3数学正答50%割れ~小中とも前年下回る~」と題して記事が載っていました。

文部科学省は7月14日、小学6年生と中学3年生を対象に行われた「全国学力テスト」の結果を公表し、小・中学生ともに、国語と算数(数学)の平均正答率が前回より下がる結果となり、特に中学3年生の数学では、全国の平均正答率が50%を下回り、学力の定着に課題があることが示されたということが主な記事の内容です。

また、中学3年生の理科では、はじめてパソコンなどを使ってオンラインで回答する方法が導入され、国際的な基準に合わせた「IRTスコア」という新しい評価方法が使われました。

「IRTスコア」とは、項目反応理論と訳される「Item Response Theory」の略称で、OECDの学習到達度調査(PISA)や、英語検定試験のTOEICなどでも採用されている評価法だそうです。

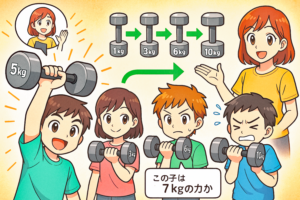

ちょっと難解そうですが…例えばこれを体力テストに置き換えて考えてみると、みんなに同じ5㎏のダンベルだけを持ち上げさせても、「できるかできないか」が分かるだけで、その子の本当の力はよく分かりません。

軽々と上げる子もいれば、途中で止まってしまう子もいるからです。

これに対して「IRTスコア」という方法では、1㎏、3㎏、6㎏、10㎏などと重さがはっきり分かったダンベルを用意して順番に試したとします。

たとえば3㎏が簡単なら次は6㎏、6㎏が難しければまた3㎏に戻す、と子どもの様子に合わせて出すダンベルを変えていきます。

その結果、どの重さまでしっかり持ち上げられたか、どの重さで止まったかを組み合わせて「この子はだいたい7㎏くらいの力だね」などと計算できます。

つまり、みんなが同じダンベルを使わなくても、重さの目盛りが分かっているので、公平により細かく子どもの力を比べられるというわけです。

同じように学力測定の場面において、「IRTスコア」は異なる問題を解いても学力を比べられ、結果の経年比較ができるのがメリットとされるため、文科省は27年度から全教科に拡大してオンラインで出題・解答する方式を導入する意向のようです。

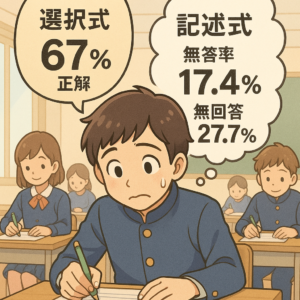

また中学3年の国語では、選択式や短い答えの問題は6~7割が正解でしたが、文章の構成や自分の考えを書く記述式の問題は正答率が25.6%と低く、特に理由や根拠を明確にする問題では正答率が17.4%、無回答が27.7%と多くの生徒が回答できていませんでした。

今回の結果は「子ども達が、数量・論理・表現の基礎が十分に築けないまま小学校高学年に進んでいる」ことを示唆しているように思います。

そして成長の土台となる乳幼児期こそ、遊びと対話を通じて 概念づくり×ことばづくり×試行錯誤の楽しさ を統合的に経験させる絶好のタイミングだと感じます。

決して難しいことではなく、例えば次のような点を参考にして子ども達と接していただくだけで、いろいろな面で成長が望めるのではないかと思います。

例えばブロックや積み木で “高い・低い”“多い・少ない” を比べたり、買い物のときに 「りんごが3つ、あと2つで全部でいくつ?」 と声をかけ、日常の中で、「数」と「かたち」を遊びで感じる機会を持ったり…

あるいは絵本を読み終えたら 「どの場面が好き?どうして?」など と尋ねてみてください。

お子さまがうまく言えなくても、待ち、一緒に言葉を探すことで自分を表現する力が育まれるのではないでしょうか?

生活の中で興味を示した事象に、「なぜだろう?」 「どうしてだろう?」 と親子で一緒に考える機会を持たれるのも良いかもしれません。

答えがすぐに出なくても「今は分からないね。一緒に調べてみよう!」という働きかけが、探究の楽しさや学びへの意欲を掻き立てると思います。

デジタル時代なので、スマホ・タブレットなどのデジタル機器との向き合い方にも配慮が必要になると思います。

特にタブレットは受け身の動画視聴だけでなく、写真を撮って記録したり日記をつけてみるなど、“考える操作”を取り入れると効果的かも知れませんね。

また、使う時間と目的を親子で決め、「終わる約束」を守る練習が大切で、自己管理力を高めることにもつながります。

園生活の中では、新しい遊びに挑戦して上手くいかないときは 「頑張ったね!次はどうしたい?」など と声をかけ、過程を認めるように心掛けています。

片づけやごっこ遊びを友だちと進める中で、順番を譲ったり役割を分け合う経験が協調性を育てます。

こうした中から、失敗を恐れずに挑戦し、友だちと協力する力を育んでいけたらと思います。

これからも園とご家庭とが手を取り合い、子どもたちが日々の暮らしの中で「感じて」「考えて」「伝えようとする」力を、無理なく楽しく育んでいけるよう、一緒に見守っていけたらと願っています。

未来を担う子どもたちの可能性を信じて、小さな気づきと関わりを大切にしていきましょう!