もも組に新しい子どもたちを迎えて半月が過ぎました。

ただ今もも組では「出会い保育」の真っ最中です。

一般的には「慣らし保育」と呼ばれていますが、本園ではこれを「出会い保育」と呼んでいます。

これは単に子どもを新しい環境に慣らすだけではなく、保育者・保護者・子どもの3者が出会い、触れあう機会を持つことが大切だと考えているからです。

本園の特長の一つとして「向かい合い保育」を掲げていますが、「担当制」を子どもとの向かい合いとすれば、「出会い保育」はそこに保護者を交えた向かい合いの機会と捉えています。

はじめで出会う保護者の方同士も、また出会いの機会です。

子ども達が楽しそうに遊ぶ様子を見ながら、みんな和気あいあいと話も弾んでいましたよ!

「ハイ!あ~ん🥄」ご家庭での食事の様子も見させていただいています。

このように、保護者の方との交流を深め、子ども達のことを語り合いながら、そこで得たものを日頃の保育に活かしていけるまで、じっくりと「出会い保育」の時間をとっていきたいと思います。

さて、子どもたちは保護者や保育者が見守る中で、楽しそうに遊んでいます😄

「落ち着くな~😌💨」

こちらではお食事が始まってますよ!🥣

食卓を囲んで…「お料理」って何故か子どもたちを惹きつけるんですよね👩🏻✨

ところで、もも組のお部屋には床に壁に子どもたちの興味を掻き立てるいろいろな仕掛けやギミックがあります。

「センサリーバッグ」…子どもたちが感触を楽しむための自作遊具で、「ジップロック」などの破れにくい袋に、色パーツや洗濯のりなどを入れて作ります。

その柔らかな感触に子どもたちもすっかり虜になります😀

乳児期は、まだボディーイメージが未分化なため、こうした遊具で遊びながら刺激を与えます。

「カラーチェーン」

まだ歩行が安定しない子どもたちには、床で遊べる色とりどりの遊具を用意しています。

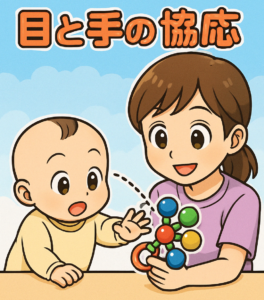

「目で見て」「触れて」「操作する」こうした遊びは目と手を協応させて手指を使うスキルを育てます。

発達心理学でよく使われる「目と手の協応動作」とは、目で見て得た情報をもとに、手や指、体を適切に動かす能力のことです。

これには「見る → 認識する → 動かす」という一連の神経活動がスムーズに行われる必要があります。

我々が意識せずに何気なくやっている「文字を書く」「箸やスプーンで食事する」「スマホを操作する」など…生活に必要な動作の基盤となるスキルです。

なので、この時期に物をしっかりと目で捉え、手を伸ばして操作する経験を重ねることは、子どもたちの生活の基本につながります☝🏻

「よ~し!回すぞ~っ!!」

もも組のお部屋には立ったまま操作することができる「壁掛け遊具」もたくさんあります。

これから少しずつ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

「ま~たね~っ👋」