🥄「ひと口、ひと口に、思いを込めて。」💖

赤ちゃんにとって「食べること」は、単なる栄養摂取ではなく、心と体の発達にとっても大切な育ちの時間です。

スプーンの動き、食べ物の感触、保育者とのやりとり…すべてが新しい体験であり、「おいしいね」「できたね」と共感し合うことで、子どもたちは少しずつ“自分で食べる力”を育んでいきます。

園では、ただ食事を提供するのではなく、子どもが「自分で食べてみたい」「おいしい」と感じられるような、温かくて丁寧な関わりを大切にしています。

今回は、特に離乳食の与え方に視点を当てて もも組の取り組みを紹介します。

個人差はありますが、首がすわって大人の支えがあれば座れる生後6か月頃から、いよいよ離乳食がスタートします。

この時期まだお座りが安定しないので、最初のうちは大人が抱っこして食べさせています。

いきなり今までの体勢と違うベビーチェアーに座らせて、子どもがビックリしたり嫌がったりしないように、この時期はまず子どもが「食べること」に興味を持ち、安心して食べられるような雰囲気を重視しています。

保育者は斜め後ろ側から子どもを膝の上に座らせます。このとき保育者からは子どもの表情や口の動きが見えるような姿勢をとります。

子どもの腰が安定するように、また保育者が一定時間同じ姿勢を維持しやすいように足に台を置いています。

姿勢が安定することで、頭部・体幹が安定し、嚥下のしやすさにつながります。

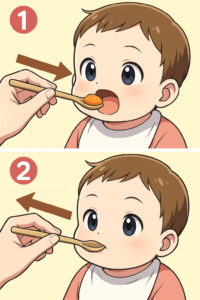

一口量をスプーンにすくって、子どもが自分から口を開け、食べる意思を示すのを確認してスプーンを口の中に入れます。

このとき保育者が無理矢理スプーンを入れたりしない…またスプーンを出すときには、上顎になすり付けたりせずにまっすぐに抜く…そして子どもがちゃんと食べ物を飲み込んだのを確認して、次に移ります。

食事中、子どもが手を差しのばして、食べ物を要求する姿が見られます。

保育者が持つスプーンを自分で握って「食べる意思」を強く示しています。

こうした一つひとつの経験を通して子ども達に「自分で食べる」自立心を育んでいけたらと思います。

テーブルの上には、使い慣れた器やエプロン、口拭きタオルなど必要なものだけを並べ、途中でお子さまの集中を妨げないよう環境を整えています。

同時に温かな声かけとともに、一口一口を楽しい体験に感じられるよう心掛けております。

こうした子ども主体のゆったりとしたペースを守ったり嚥下の状況を確認する姿勢に心掛けることが、誤嚥や、食べ物のつめ込み過ぎを防ぐことにつながると思います。

今後も お子さまのリズムと主体性を尊重しながら、安全・快適に「食べる喜び」を育んでまいります。

ご家庭でも是非、ご参考にしていただければと思います。