前回のブログでは、子ども達の食事の様子をお伝えしました。

最近、園見学時や保護者の方からご質問を受けることもありますので、もう少し食事に視点を当ててお伝えしたいと思います。

👧🏻「いただきま~す!」🙏🏻

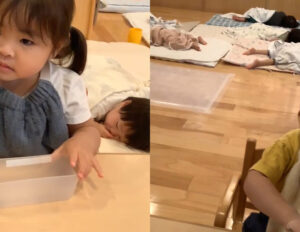

遊びを切り上げた子どもが、食事のテーブルにつきます。

子ども達は、月齢や個人の生理的欲求、生活リズム等に合わせて、順番に食事をとるようにしています。

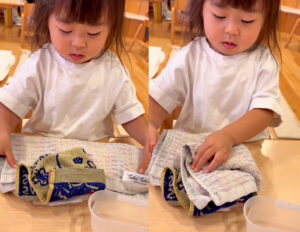

イスに座って、エプロンをつけたら…

自分で手と口を拭きます。

固形物を食べる前には、必ず汁物を飲むように声かけをしています。

これは 最初に温かい液体で口腔・咽頭・食道を潤し、嚥下をスムーズにする意味合いがあり、誤嚥などの予防にもなります。

あとは前回お話ししたとおり、自分で食べ物を目で捉え、手首のひねりや肩の可動域を活かして…

食べ物をこぼさずに上手に食べることができています。✨

食べ終わったら、自分で手と口を拭き…

エプロンを外すと…

エプロンを自分で四つ折りにします。

お母さんのマネなのでしょうか?畳んだエプロンでテーブルを拭くのは…ご愛敬😅💦

ただ… 自分で考えた自発的な行動であることは伝わってきますね!

❗しかし ここで 皆さん不思議に思われなかったでしょうか?

子ども達が食べている後ろでは、遊んでいる子がおり…

また、すでに食べ終わって 寝ている子もいます。

つまり、食事の時間には これら3つのシーンが同時進行なのです!

しかも、食べている子ども達の後ろでは子ども達が遊んでいますが、誰1人食事の邪魔をする子はいません。

食事をしている後ろでは、食べ終わった男の子が眠そうにあくびをしていますね。

冒頭でお伝えしたように、食事の順番は月齢や個人の生理的欲求、生活リズム等に合わせて決めております。

見方によっては「他の子が待たされているのでは?」と思われるかも知れませんが、個人のリズムに合わせているので、お互いの領域に干渉することもなく食事の時間は流れていきます。

当園が「育児担当制」を取り入れているのは、子ども達とより一対一の関係を築きやすくするためで…

保育者は担当の子ども達の状況を把握した上で…

支援の手を少しずつ外しながら、子ども達が「自分でできること」を増やしていくように心掛けています。

今回は食事の場面でしたが、衣服の着脱や排泄などの基本的生活習慣の支援においても こうした対応を心掛けています。

そうすることで、一斉の場面では、なかなか配慮が行き届かない身辺自立の課題にもきめ細かに対応することができます。

今週から始まる「保育参加」の折りには、是非こうした部分も含めて子ども達の様子をご覧いただければと思います。

また、ご不明な点につきましては、遠慮なく職員にご質問ください。