残暑の厳しい日が続きますが、子どもたちは汗をきらきら光らせながらも、毎日元気に遊んでいます。

さて少し前の記事になりますが、8月21日付け熊本日日新聞に「暗記数学の犠牲者を救う~基礎教育学び直しは大学の責務」というコラム記事が掲載されました。

定員割れしている一部私立大学で四則演算や割合など“義務教育のような内容”の授業が行われていると財務省が問題提起し、私学助成の見直しを示唆、「高等教育にふさわしいのか?」という疑問が投げかけている一方で…

芳沢光雄 桜美林大名誉教授らを中心とした大学側からは「数学は積み上げの教科。暗記だけで育ってきた学生に、考えて理解する学び直しが必要だ」という声がある、という内容のものです。

国の支援のあり方や教育の質をめぐる議論は大きな話題ですが、私たちの園にとっても無関係ではありません。

なぜなら、その“積み上げ”のいちばん下の段をつくるのが、まさに乳幼児期だからです。

記事では、「割合」の学習が苦手な学生が増えている背景として、「やり方(手順)だけを覚え、なぜそうするのか(概念)を考える時間が少ない」ことが指摘されていました。

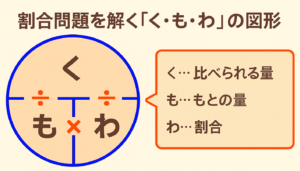

例えば、割合を学ぶ小学校の授業では、公式に加えて「く・も・わ」の図形を使うことがあります。

「く」は比べられる量、「も」はもとの量、「わ」は割合で、割合を知リたい時は「わ」を隠して「く÷も」で計算するといった要領で使います。

しかし「割合」の概念を(実感としても)あまり学んでいないため、この図形や公式を忘れると途端に解けなくなってしまうという話は非常に象徴的に思えます。

実は「割合」という考え方は小学生でも難しいものだと聞きます。

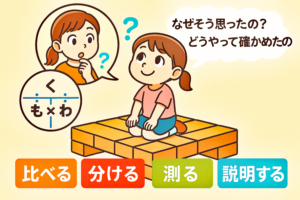

だからこそ、もっと前の段階で、“比べる・分ける・測る・説明する”という根っこを、遊びの中でたっぷり経験しておくことが、後の学びを支える力になります。

正解を早く出すより、「なぜそう思ったの?」「どうやって確かめたの?」と考えた道のりを自分のことばで伝える経験が、積み木の土台のように効いてくるのではないでしょうか?

出仲間こども園では、日々の遊びに教育的な意図を込めています。

おやつに見立てたブロックを「みんなに同じになるように分ける」ことは、公平感覚と等分の考えにつながります。

積み木を並べて「こっちが高い、でも横にすると長いのはどっち?」と見方を変える経験は、量を一面だけで決めない視点を育てます。

水遊びではバケツやコップなどに水を汲んだり運んだりする中で、「なみなみ、半分、八分目」と分量を行き来しながら、「あとどのくらいで満杯かな」「入れすぎたらどう直す?」と考える体験をします。

ここで大事にしていることは、ぴったりの線に合わせることだけではなく、満杯という状況を体験したり、「足りない・多すぎる」「ちょうど良い」等に気づき、体験することです。

失敗は減点ではなく、考えを深めるチャンスとして受け止めています。

このような遊びは、一見すると小さな日常ですが、記事の論点である「暗記から理解へ」という方向と重なります。

大学での“学び直し”が必要になる前に、幼児期でできることは確かにあると強く感じます。

目の前の小さな体験や気づきが、将来の学びの土台になります。

園での日々の遊びが、子どもたち一人ひとりの未来を支える力になることを信じ、これからも保育を重ねてまいります。

※画像の一部は生成AIで作成しています。