本日の熊本日日新聞の記事に「探究的学びの実践道半ば~全国学力テスト正答率低下~」という表題で記事が掲載されていました。

文部科学省が実施した2025年度の全国学力テストの結果が発表され、小・中学校ともに国語と算数(数学)の平均正答率が前回より下回ったとのことだそうです。

この背景には、「詰め込み教育」から「探究的な学び(自分で考え、発見する学び)」へと教育のあり方が変わってきていることがあると考えられています。

「探究的学び」とは、単に知識を暗記するのではなく、目的をもって調べたり考えたりしながら、自分の考えをまとめていく学び方です。

今回のテスト問題の例では、「中学校の美術展に地元の小学生を案内するチラシに、会場の図解を追加しました。その目的は何ですか?」とチラシを作る人の意図を想像して答えるといった、“自分で考えて答えを導く力”が求められたようです。

こうした問題は、日ごろから自分の考えを整理したり、人の気持ちを想像したりする経験がないと難しいものです。

文部科学省は、子どもたちが確実に知識を身につけながら、自分で考える力を育てるための“学びの環境づくり”を全国の学校に求めています。

そして今後の学習指導要領改訂でも「探究的学び」はさらに重視される見込みです。

記事では、「ゼロからイチを生み出す力」がこれからの社会で求められるとし、子どもたちが自分の考えを持って学びを深める教育の大切さが強調されています。

出仲間こども園でも、見て・触れて・体験しながら自分で考える“探究的な姿勢”を育む教育・保育を日々目指しています。

例えば、ブロック遊びで高く積み上げていく中で「どうすれば倒れないかな?」「この形にしたら安定するかも」と試行錯誤する姿や…

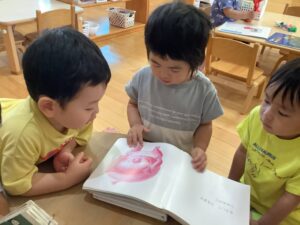

絵本を読んだあとに「この子はどうして泣いているのかな?」と友だちと話し合う場面など…

どちらも、子どもたちが自分なりに考え、確かめ、他者と気持ちや考えを共有していく“探究の芽”となります。

ご家庭でも、日常の中で探究的な学びの力を育てることはできると思います。

例えば、子どもが「なんで?」と聞いたとき、「あなたはどう思う?」と問い返してみる…絵本を読んだあとに「(主人公が)もし自分だったらどうする?」と話してみる…

このようなやり取りが、相手の気持ちを想像する共感力や子どもの考える力・表現する力を伸ばしていくのではないでしょうか?

子どもたちが「自分で考え、感じ、行動できる力」を育てることを大切にしながら、学ぶことの楽しさを知り、「できた!」「わかった!」という喜びを通して、次の挑戦へと向かう意欲が育つ…

その積み重ねが、将来の“探究的学び”の土台になると考えます。

これからも園とご家庭が一緒になって、子どもたちの「なぜ?」「どうして?」という小さな問いを大切にしながら、“生きる力”を育てていければと思います。

※イラストは生成AIで作成しています。